写真は義息子と横浜で。横浜のスカーフ大使として多くの人に愛された小柳デニス貴駿。いやぁ、佐久間象山(江戸時代の思想家)みたいな男前でうらやましい。

さて、今日の本題はこうだ。

「英語が話せるようになったから変われたのではない。

変われたから、英語が話せるようになったのだ。」

じゃあ、どうすれば「変われる」のか?

どうすれば、自分らしい自然な英語を、自由に話せるようになるのか?

鍵になるのは、「分類わけ」の罠に気づくことだ。

男前と非男前。

外向的と内向的。

上手いと下手、美しいと醜い、陽キャと陰キャ、、、

私たちは、言葉というラベルで世界を切り分けながら生きている。

それはまるで、世界を冷蔵庫に小分け保存するような感覚だ。

便利だ。整理整頓できる。理解しやすい。

だがその瞬間、

「いのち」は“データ”に変わり、

「ひかり」は“定義”に閉じ込められてしまう。

以下の寓話を読んでほしい。

///////////////////////////

『風を縛る名前』

ある村に、空を舞う風があった。

誰よりも自由で、誰にも捕まらなかった。

ある日、学者がそれを見て言った。

「これは“南東の風”と名づけよう。分類できれば、理解できる。」

それから人々はその風を「南東の風」と呼び、季節の一部として扱った。

誰ももう、風のささやきに耳を澄まさなくなった。

風は次第に、吹く理由を忘れていった。

踊りも、歌も、失われた。

だがある夜、小さな子が囁いた。

「あなた、なまえなんていらないよね。」

そのとき、風ははじめて泣いた。

そして、笑った。

名もなきものとして、再び空を駆けた。

///////////////////////////

人見知り、声が小さい、内向的、継続力がない、発音が悪い、、、

気づかぬうちに私たちは、

他人から、そして自分自身から、無数のラベルを貼られている。

だがそのラベルの下にある「本当のあなた」は、

いまだ名付けられたことのない風なのだ。

クリシュナムルティの後継者的立場(と私が考えている)のドイツ出身のエックハルト・トールは言った。

「名前をつけた瞬間に、そのものの“生きた本質”は失われる」

フランスの哲学者ミシェル・フーコーもまた、こう主張した。

「言葉によって、現実はつくられている」

小説『1984年』でジョージ・オーウェルが描いたのは、

言語を統制することで、人間の思考そのものをコントロールする社会だった。

つまり、言語が操作されれば、思考もコントロールされてしまうということだ。

科学の目的は、世界を分類し、体系化することだった。

それは美しくもあるが、同時に危うさもはぐくむ。

分類の中で、本来あったはずの神秘性・野生性・生きた力が削ぎ落とされる。

人は「自分とはこういう存在だ」と定義した瞬間、

“風”であることをやめ、“カテゴリー”になってしまう。

哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセットは言った。

「細分化されたサイエンス、専門家が、大衆を愚民たらしめている」

知識が増えても、風にはなれない。

語彙が増えても、魂は話せない。

英語は、“変わったあなた”だけが語れるものだ。

ラベルを脱ぎ捨てよ。

そして、名前のない風となって、もう一度、自由に吹き始めよう。

風の時代だしね。

PS 私が一番嫌なのが、英語教師や英会話講師たち。自らを「先生」とカテゴライズしていて偉そう。「生徒」というカテゴリーで学習者を見ている。あなたは「生徒」というカテゴリーから抜け出れなくなり、英語がうまくなる機会を奪われる。

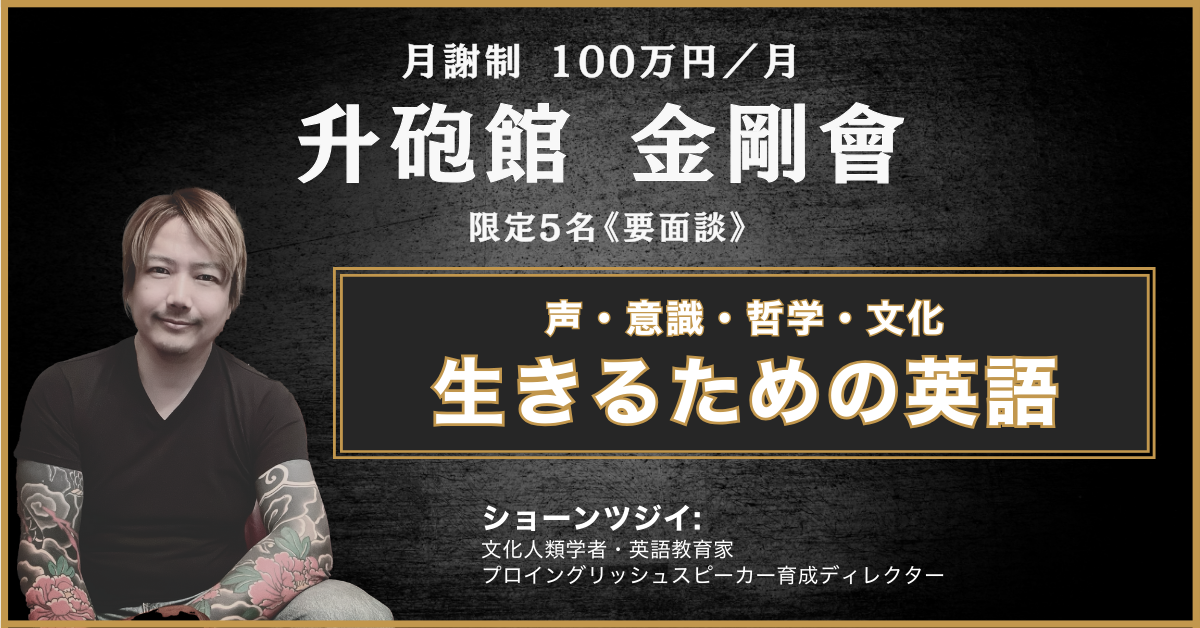

升砲館 金剛會 ショーンツジイ

プロイングリッシュスピーカー育成ディレクター

あなたの英語は変わるかもしれない